Veröffentlicht am 15. Februar 2023

Rüstungsprogramm 2023

Der Bundesrat beantragte mit dem Rüstungsprogramm 2023 Verpflichtungskredite im Umfang von 725 Millionen Franken.

Erneuerung der Fahrzeuge für die Panzersappeur-Formationen, 2. Tranche

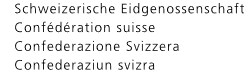

Infografik Erneuerung der Fahrzeuge für die Panzersappeur-Formationen — © VBS-DDPS Panzersappeur-Formationen stellen als Teil der Bodentruppen die Mobilität der eigenen Verbände sicher. Sie beseitigen Hindernisse, entfernen Sperren oder öffnen Minengassen. Zudem können sie Hindernisse errichten und dadurch die Beweglichkeit gegnerischer Verbände einschränken.

Mit dem Rüstungsprogramm 2021 bewilligte das Parlament einen Teilersatz der in den 1960er-Jahren eingeführten Schützenpanzer M-113. Beschafft werden 60 Radschützenpanzer des Typs Piranha IV. Für den Einsatz in einem hybriden Konfliktumfeld oder in überbautem Gelände eignen sich diese besser als Raupenfahrzeuge. Die Radschützenpanzer werden ab 2026 bei der Truppe eingeführt.

Die finanziellen Rahmenbedingungen erlaubten es zu jenem Zeitpunkt nicht, die Verbände mit den benötigten Fahrzeugen vollständig auszurüsten. Unter anderem fehlen Fahrzeuge für die Zugführer und Zugführerinnen. Solche Fahrzeuge sollen jetzt mit der zweiten Tranche beschafft werden.Mit der zweiten Tranche werden 24 zusätzliche Fahrzeuge für die Panzersappeur-Formationen beantragt. Diese Radschützenpanzer ersetzen Schützenpanzer M-113.

Die Beschaffung von Radschützenpanzern entspricht dem Richtungsentscheid des Bundesrates zur Zukunft der Bodentruppen, mechanisierte Verbände in Zukunft leichter und mobiler auszugestalten. Die geschützte Fahrzeugplattform des Piranha IV wird unter anderem auch für den 12-cm-Mörser 16 verwendet. Das Fahrzeug zeichnet sich durch einen hohen Schutz der Truppe aus. Mit einer einheitlichen Plattform können die Betriebs-, Unterhalts- und Ausbildungskosten reduziert werden. Die Piranha IV erfüllen zudem strenge Abgasnormen und verbrauchen rund 50 Prozent weniger Treibstoff als die 60-jährigen Schützenpanzer M-113. Sie sind dadurch deutlich umweltfreundlicher und energieeffizienter.

Zusammen mit diesen Fahrzeugen werden Minidrohnen beschafft. Sie lassen sich vom Fahrzeug aus starten und landen und übertragen Bilder direkt ins Fahrzeug. Die direkte Bildübertragung durch unbemannte Systeme ist wichtig, weil Panzersappeure an vorderster Front, in unübersichtlichem Gelände und unter gegnerischem Beschuss Hindernisse wegräumen müssen. Die Besatzungen können sich damit geschützt einen Überblick über das Gelände und die Lage verschaffen.Beschaffungsumfang: 160 Mio. Fr.

- 24 Panzersappeur-Fahrzeuge Piranha IV, ausgerüstet mit Räumschildern, fernbedienbaren Waffenstationen und 12,7-mm-Maschinengewehren

- 24 Minidrohnen-Sets

Ersatzmaterial, Dokumentation und Ausbildungsmaterial (Logistik): 45 Mio. Fr.

Risikozuschlag (2 Mio. Fr.) und Teuerung (10 Mio. Fr.)Im Jahr 2018 erprobte die Armee Fahrzeuge des Typs Piranha IV als Gefechtsfahrzeuge und befand diese für truppentauglich. Nach Genehmigung des Verpflichtungskredits für die erste Tranche wurde die Produktion in Auftrag gegeben. Zurzeit werden die ersten Fahrzeuge produziert.

Geprüft und verworfen wurde eine spätere Beschaffung der Führungsfahrzeuge für die Panzersappeur-Formationen. Mit der vorgezogenen zweiten Tranche können identische Fahrzeuge wie bei der ersten Tranche beschafft werden, wodurch sich eine neue Evaluation erübrigt. Zudem können weitere Schützenpanzer des Typs M-113 ersetzt werden, deren Instandhaltungskosten stetig zunehmen.

Der jährliche Aufwand für die Instandhaltung sämtlicher Fahrzeuge der ersten und zweiten Tranche wird sich auf 5,5 Millionen Franken belaufen, davon 2,5 Millionen Franken für die zweite Tranche und die Minidrohnen. Damit beträgt der durchschnittliche Aufwand für die Instandhaltung pro Fahrzeug rund 20 Prozent mehr als in der Armeebotschaft 2021 ausgewiesen.

Nach rund der Hälfte ihrer Nutzungsdauer wird ein Werterhalt erforderlich sein.

Die Beschaffung der zusätzlichen Fahrzeuge hat keine personellen Auswirkungen auf den Betrieb und die Instandhaltung.Die Erneuerung der Fahrzeuge für die Panzersappeur-Kompanien erfordert Anpassungen der bestehenden Ausbildungs- und Logistikinfrastruktur. Die nötigen Massnahmen werden in einem späteren Immobilienprogramm des VBS beantragt.

Die Fahrzeuge sollen von 2027 bis etwa 2055 genutzt werden.

Die Fahrzeuge der zweiten Tranche werden voraussichtlich ab 2026 ausgeliefert.

Munition zur Verbesserung der Durchhaltefähigkeit

Die Durchhaltefähigkeit der Armee ist massgeblich von der Bevorratung abhängig. Dazu gehören neben geschützten Infrastrukturen, funktionierenden Nachschublinien, insbesondere auch Ersatzmaterial und Munition.

Bei der Einführung neuer Waffen beschafft die Armee üblicherweise eine bestimmte Menge an Munition und ersetzt diese bei Bedarf über den Verpflichtungskredit «Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung» (AMB). Dieser Bestand deckt vorwiegend den Ausbildungsbedarf. Bei der Einsatzmunition bestehen hingegen Lücken.Das Parlament hat mit den Rüstungsprogrammen 2016 und 2022 die Beschaffung des 12-cm-Mörsers 16 in zwei Tranchen bewilligt. Mit der ersten Tranche wurde nur eine minimale Menge an Munition beschafft, mit der zweiten gar keine. Die Armee verfügt noch über 12-cm-Munition von ausser Dienst gestellten 12-cm-Minenwerfern. Diese Munition soll umgebaut werden, damit sie anschliessend für den Mörser 16 verwendet werden kann. Sie wird überprüft und die Zünder werden ersetzt, wodurch Entsorgungskosten eingespart werden können.

Weil der Beschaffungsumfang den reinen Ausbildungsbedarf übersteigt, wird der Verpflichtungskredit mit dem Rüstungsprogramm und nicht mit dem jährlichen Kredit für Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB) beantragt.Beschaffungsumfang: 39 Mio. Fr.

- Umbau der Munition für 12-cm-Mörser 16 (Explosiv-Übungsgranaten, Wurfgranaten, Beleuchtungsgeschosse)

Ersatzmaterial, Dokumentation und Ausbildungsmaterial (Logistik): 3 Mio. Fr.

Risikozuschlag (3 Mio. Fr.) und Teuerung (4 Mio. Fr.)Der Umbau bestehender Munition wurde bereits mit dem Projekt zur Beschaffung des Mörsers 16 evaluiert.

Für die umzubauende Munition wurden keine Alternativen geprüft. Eine Entsorgung wäre teurer und nicht sinnvoll.

Für die umzubauende Munition bestehen bereits Programme zur Überprüfung und Überwachung, mit denen der Zustand der Bestände analysiert wird. Der Umbau dieser Munition generiert somit keinen Mehraufwand.

Die Beschaffungen haben keine Auswirkungen auf die Immobilien, da die Armee bereits über die erforderlichen Lagerkapazitäten verfügt.

Bis 2053.

Die Produktion wird unmittelbar nach erfolgter Auslieferung der Mörsersysteme (ca. 2026) beginnen.

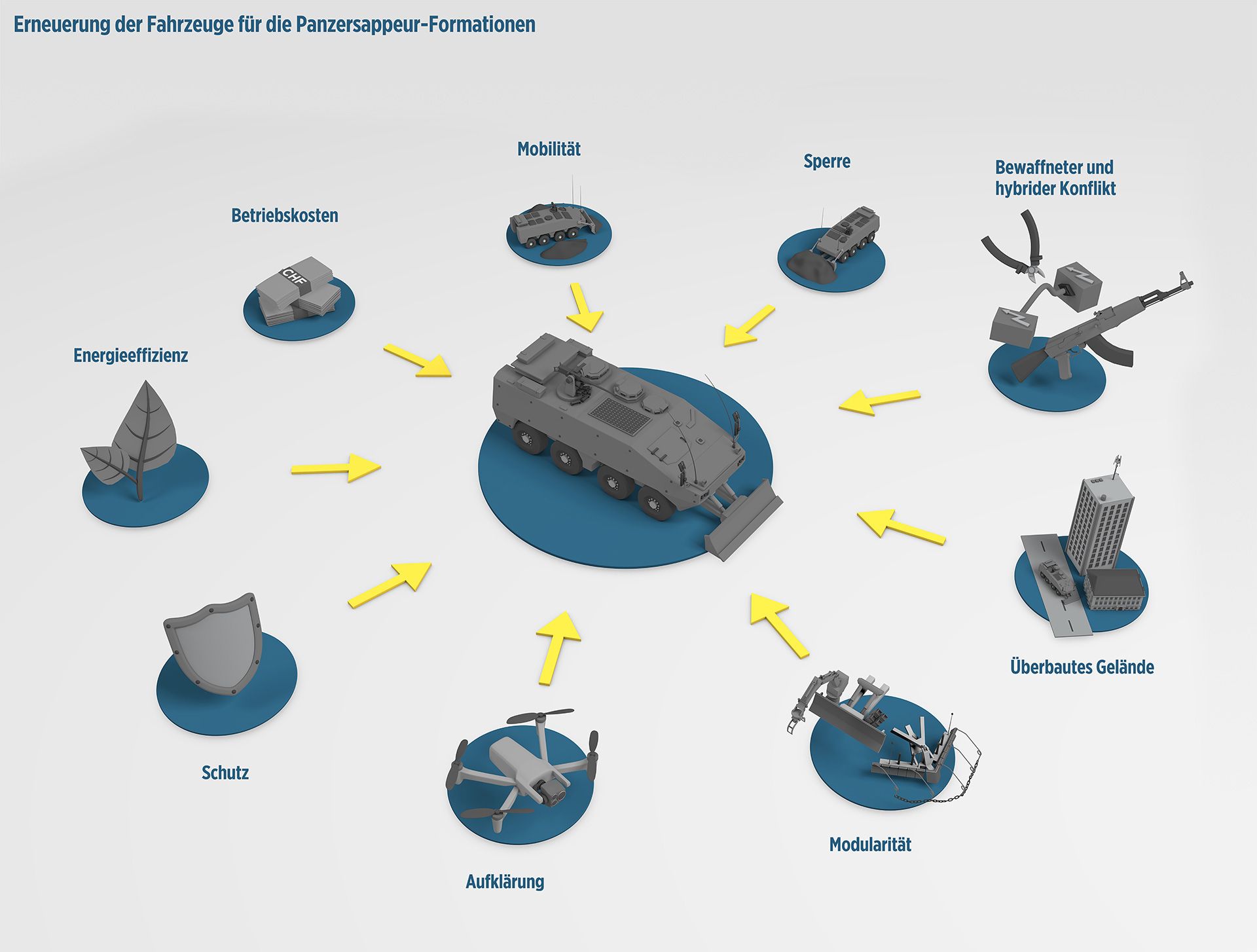

Lenkwaffen zur Fähigkeitserweiterung der bodengestützten Luftverteidigung grösserer Reichweite

Mit der Verschlechterung der internationalen Sicherheitslage gewinnt die Fähigkeit zur Abwehr von Kurzstreckenraketen an Bedeutung. Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass Kurzstreckenraketen von beiden Kriegsparteien eingesetzt werden, sowohl gegen stationäre als auch gegen bewegliche Bodenziele. Die auf Lastwagen verladenen Raketen sind mobil und lassen sich einfach und rasch verlegen. Verglichen mit Drohnen und Marschflugkörpern sind Kurzstreckenraketen insbesondere in Europa bisher weniger stark verbreitet. Die Schweiz liegt nicht in der Reichweite von Kurzstreckenraketen, die von Streitkräften ausserhalb von Nato und EU betrieben werden. Solche Systeme könnten von einem potenziellen Gegner aber auch aus dem Bündnisgebiet eingesetzt werden. Deshalb muss die Armee die Fähigkeit erlangen, anfliegende Kurzstreckenraketen in der Schlussphase ihres Flugs zu erkennen und zu bekämpfen.

Das mit der Armeebotschaft 2022 beschaffte bodengestützte Luftverteidigungssystem Patriot kann mit verschiedenen Varianten von Lenkwaffen betrieben werden. Die 2022 zur Beschaffung beschlossene Konfiguration mit der Lenkwaffe des Typs PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile, Tactical) ist auf die Abwehr von Flugzeugen, Drohnen und Marschflugkörpern ausgerichtet, beschränkt auch auf die Abwehr von Kurzstreckenraketen. Diese Fähigkeit war bei der Evaluation kein Kriterium, wurde aber abgeklärt.

Die vom Parlament beschlossene Erhöhung des Armeebudgets ermöglicht es, auf die veränderte potenzielle Bedrohung zu reagieren und früher als bisher geplant die Beschaffung von Lenkwaffen des Typs PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) zu beantragen. Diese erweitern die bodengestützte Luftverteidigung mit der Fähigkeit, Kurzstreckenraketen wesentlich wirksamer zu bekämpfen. Zudem erhöhen sie die Durchhaltefähigkeit im Falle eines Konflikts, weil mehr Abwehrmittel zur Verfügung stehen. Da die Raketenabwehr technisch aufwendiger ist als die Bekämpfung von Flugzeugen und Drohnen, sind diese Lenkwaffen teurer als jene des Typs PAC-2 GEM-T.

Mit der Beschaffung von PAC-3-MSE-Lenkwaffen werden die Fähigkeiten des bodengestützten Luftverteidigungssystems Patriot erweitert. Dabei geht es um eine zusätzliche Investition für den nach wie vor unwahrscheinlichen, aber verglichen mit der Zeit vor einem Jahr doch eher vorstellbaren Fall, dass sich die Schweiz gegen einen militärischen Angriff auf ihr Staatsgebiet verteidigen muss. Der Krieg in der Ukraine hat aufgezeigt, dass der Schutz vor Angriffen aus dem Luftraum (mit Kampfflugzeugen, Marschflugkörpern, Drohnen und eben auch Kurzstreckenraketen) für die Verteidigungsfähigkeit essenziell ist.

Infografik Patriot — © VBS-DDPS Der Bundesrat beantragt den eidgenössischen Räten, für die bodengestützte Luftverteidigung grösserer Reichweite zusätzlich Lenkwaffen des Typs PAC-3 MSE zu beschaffen. Damit soll die Fähigkeitslücke bei der Abwehr von Kurzstreckenraketen geschlossen und die Durchhaltefähigkeit zum Schutz des Luftraums insgesamt gesteigert werden.

Diese Beschaffung zieht keinen weiteren Bedarf an zusätzlichen Feuereinheiten nach sich. Die mit der Armeebotschaft 2022 beschafften Feuereinheiten des Systems Patriot sind ohne weitere Modifikationen imstande, auch Lenkwaffen des Typs PAC-3 MSE einzusetzen.Beschaffungsumfang: 255 Mio. Fr.

- Lenkwaffen PAC-3 MSE

- Technische Unterstützung durch Hersteller

- Ausbildungsunterstützung

- Ersatzmaterial, Dokumentation und Ausbildungsmaterial (Logistik)

Anpassung der Transportmittel und Transporte in die Schweiz: 38 Mio. Fr.

Risikozuschlag (4 Mio. Fr.) und Teuerung (3 Mio. Fr.)Das Luftabwehrsystem Patriot wurde im Vorfeld der Beschaffung des Systems zur bodengestützten Luftverteidigung grösserer Reichweite umfassend evaluiert; dabei wurde auch die Lenkwaffe PAC-3 MSE beurteilt. Eine erneute Evaluation erübrigt sich deshalb. Die Schweiz hat bei der US-Regierung eine neue Offerte für diese Lenkwaffen eingeholt.

Geprüft wurde einerseits die Beschaffung von zusätzlichen Feuereinheiten des Systems Patriot. Dadurch könnte die Armee zwar mehr Räume schützen oder Reserven schaffen. Diese Lösung würde das Investitionsvolumen aber nicht nur deutlich vergrössern, sondern auch die jährlichen Betriebskosten markant erhöhen ‒ etwa für Instandhaltungsarbeiten oder den Personalaufwand. Vor allem aber würde sie zu keiner qualitativen Steigerung der Fähigkeit zur Abwehr von Kurzstreckenraketen beitragen.

Ebenfalls geprüft wurde eine mögliche Zusatzbeschaffung von Lenkwaffen des Typs PAC-2 GEM-T. Dies würde nur die Durchhaltefähigkeit im Verteidigungsfall und bei der Abwehr von Luftangriffen erhöhen, da mit einer grösseren Anzahl Lenkwaffen mehr Ziele bekämpft werden könnten. Hingegen würde diese Beschaffung weniger gut der neuen Bedrohungslage entsprechen und keine qualitative Erweiterung der Fähigkeit zur Abwehr von Kurzstreckenraketen bringen.Der Aufwand für die Instandhaltung und Lagerung der zusätzlichen Lenkwaffen wird zu relativ geringen Mehrkosten führen. Diese entfallen vor allem auf die Munitionsüberwachung und lassen sich auf rund 0,5 Millionen Franken beziffern. Zur Überwachung der Funktionssicherheit gehört zudem eine Kontrolle, bei der Lenkwaffen im Echtschuss getestet werden.

Auf den Personalbedarf hat die Beschaffung voraussichtlich keine Auswirkungen.Durch die Beschaffung von Lenkwaffen des Typs PAC-3 MSE, die kleiner sind als jene des Typs PAC-2 GEM-T, wird kein nennenswerter Zusatzbedarf an Lagerkapazität entstehen. Die Lenkwaffen können an den bereits bestimmten Standorten eingelagert werden – Anpassungen an Immobilien sind daher nicht nötig.

Bis 2057.

Für die Produktion bestehen die üblichen Lieferfristen. Bei einer Vertragsunterzeichnung Ende 2023 wird die Armee die ersten Lenkwaffen des Typs PAC-3 MSE voraussichtlich 2030 eingeführt haben ‒ im selben Jahr also, in dem auch das System Patriot eingeführt sein wird. Die Fähigkeit wird dann Ende 2031 verfügbar sein.

Eine zusätzliche Ausbildung für den Einsatz der PAC-3 MSE-Lenkwaffe ist nicht notwendig – sie ist bereits in der Gesamtausbildung auf dem System Patriot enthalten.

Ersatz der Führungssysteme von Florako (Zusatzkredit)

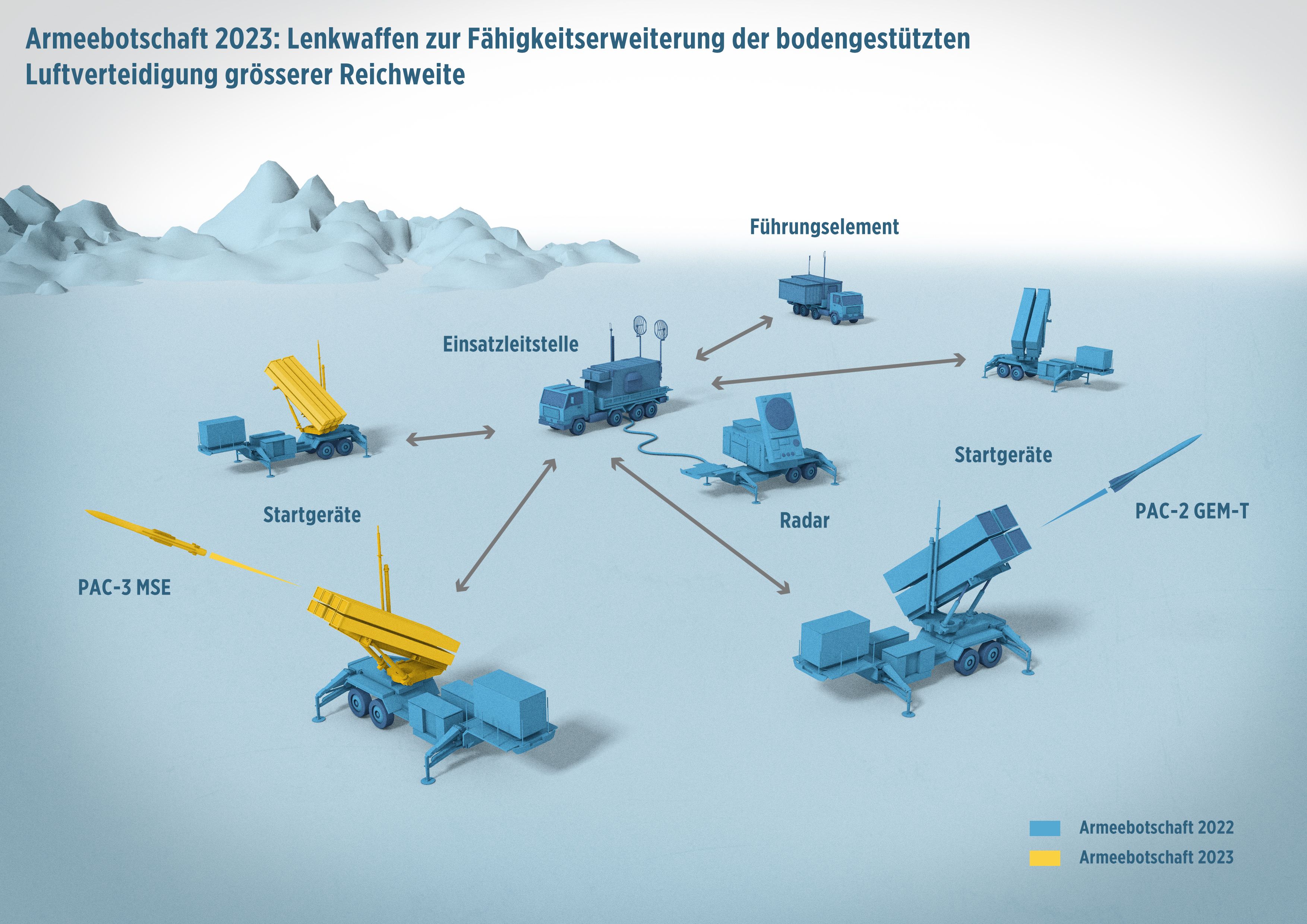

Infografik Florako — © VBS-DDPS Die Armee überwacht den Luftraum und führt die Einsätze in der Luft rund um die Uhr. Dabei ist sie auf das Luftraumüberwachungs- und Einsatzleitsystem Florako angewiesen. Dieses erstellt das Luftlagebild und ermöglicht die Einsatzleitung. Florako steht seit 2004 im Einsatz. Die eidgenössischen Räte bewilligten mit dem Rüstungsprogramm 2020 einen Verpflichtungskredit von 155 Millionen Franken für den Ersatz der bisherigen Führungssysteme Ralus und Lunas (Teil von Florako) durch das neue Führungssystem SkyView.

In welchem Umfang SkyView auf Funktionalitäten der Rechenzentren VBS basieren kann und ab wann diese zur Verfügung stehen, war zum Zeitpunkt des Entscheides noch offen und wurde im Rüstungsprogramm 2020 als Risiko ausgewiesen.

Das einsatzkritische Echtzeitsystem SkyView stellt höhere Anforderungen an die Rechenzentren VBS als angenommen, insbesondere in den Bereichen Netzwerk und Verschlüsselung. Zudem muss SkyView mit den Funktionalitäten der Rechenzentren VBS inhaltlich und zeitlich so abgestimmt werden, dass die bestehenden Führungssysteme rechtzeitig ersetzt werden können. Durch Projektverzögerungen entstehen Mehrkosten, die im bewilligten Verpflichtungskredit 2020 für den Ersatz der bisherigen Führungssysteme Ralus und Lunas nicht enthalten waren. Ausserdem entstehen Mehrkosten für die Ausstattung der Rechenzentren VBS. Der Bundesrat beantragt daher zwecks Projektabgrenzung und separater Finanzierung zwei voneinander abhängige Zusatzkredite für den Ersatz der Führungssysteme von Florako einerseits und die Ausstattung der Rechenzentren VBS andererseits.

Da die Führungssysteme Ralus und Lunas an das Ende ihrer Nutzungsdauer gelangen, besteht ein Risiko, dass die Luftraumüberwachung und die Einsatzleitung ausfallen könnten. Das neue Führungssystem SkyView ist deshalb möglichst bald in Betrieb zu nehmen.Das Luftraumüberwachungs- und Einsatzleitsystem Florako besteht aus fünf Teilsystemen:

- Radargeräte (Flores): Mit den Flores-Sekundärradaren können Flugzeuge erkannt werden, die Transpondersignale aussenden. Fremde, nicht kommunizierende Flugzeuge lassen sich nicht identifizieren. Mit den Flores-Primärradaren lassen sich auch Flugobjekte erfassen, die sich nicht durch ein Transpondersignal zu erkennen geben. Zudem können die Sekundärradare dank Freund-Feind-Erkennungsverfahren Staatsflugzeuge erkennen.

- Radarluftlagesystem (Ralus)

- Luftnachrichtensystem-Einsatzzentralen (Lunas EZ)

- Sprach- und Datenkommunikationssystem (Komsys)

- Taktische Datenübertragung (Datalink)

Mit dem Bundesbeschluss vom 20. September 2016 zum Rüstungsprogramm 2016 stimmten die eidgenössischen Räte dem Werterhalt der Primärradare Flores zum Überwachungssystem Florako zu und bewilligten dafür einen Verpflichtungskredit von 91 Millionen Franken. Bei der Vorbereitung der Abnahmetests wurde festgestellt, dass für die Überprüfung der Radarstationen wesentlich mehr Aufwand entsteht, als ursprünglich angenommen wurde. Als Folge müsste mit dem Rüstungsprogramm 2018 ein Zusatzkredit für den Werterhalt der Primärradare Flores beantragt werden. Der erneute Zusatzkredit wird im Zusammenhang mit dem vom Parlament 2020 bewilligten Ersatz der bisherigen Führungssysteme Ralus und Lunas benötigt.

Die höheren Anforderungen an das Netzwerk in den Bereichen Datenübertragungsrate Echtzeit-Datenverarbeitung und Verschlüsselung erfordern zusätzliche Komponenten. Der Zusatzkredit wird beantragt, damit einerseits die zusätzlichen Netzwerk- und Verschlüsselungskomponenten für Florako bereitgestellt werden können. Andererseits werden damit Mehrkosten finanziert, die durch die Projektverzögerung entstehen. Die notwendige personelle Verstärkung wird mit externen Dienstleistungen sichergestellt.

Die beantragte Lösung bildet die Grundlage, um das Führungssystem SkyView gemäss den Anforderungen erfolgreich einzuführen.Beschaffungsumfang:

- Mehrkosten aufgrund von Verzögerungen (13 Mio. Fr.)

- Anpassungen Netzwerk (15 Mio. Fr.)

- Verschlüsselung (13 Mio. Fr.)

- Dienstleistungsaufwände (2 Mio. Fr.)

Risikozuschlag (13 Mio. Fr.) und Teuerung (5 Mio. Fr.)

Die Beschaffung der benötigten Hardware- und Dienstleistungen erfolgt auf dem ordentlichen Beschaffungsweg. Dies wird so geplant, dass die Verfügbarkeit der benötigten und beantragten Mittel zum frühestmöglichen Zeitpunkt gewährleistet werden kann.

Mit diesem Vorgehen werden die Projektplanungen zeitlich aufeinander abgestimmt und Verzögerungen bei der Einführung von SkyView minimiert.Teil-Funktionalitäten werden nicht wie vorgesehen durch die Rechenzentren VBS zur Verfügung gestellt, sondern durch das Projekt zum Ersatz der Führungssysteme Florako.

Ebenfalls geprüft wurde, das neue System als eigenständiges Gesamtsystem an ein Rechenzentrum ausserhalb von Bund und Armee anzubinden und in einer späteren Phase in die Rechenzentren VBS zu überführen.

Auf beide Lösungen wurde verzichtet, da sie die geplante Digitalisierung der Armee umgehen und eine spätere Migration in die Rechenzentren VBS weitere Mehrkosten verursachen würden.Der Zusatzkredit hat keine zusätzlichen finanziellen und personellen Auswirkungen auf den Betrieb.

Mit diesem beantragten Zusatzkredit entstehen keine Auswirkungen auf die Immobilien. Die finanziellen Mittel wurden bereits mit dem Immobilienprogramm VBS 2021 (Anpassung der Führungsinfrastruktur der Luftwaffe) genehmigt.

Bis 2040.

Das neue Führungssystem SkyView kann Ende 2027 den Betrieb aufnehmen. Ralus und Lunas werden als Backup-Systeme noch bis Ende 2028 eingesetzt.

Ausstattung der Rechenzentren VBS (Zusatzkredit)

Mit dem Ausbau der Rechenzentren VBS werden sichere, robuste, standardisierte und automatisierte Rechenzentren für die Armee realisiert. Der Ausbau ermöglicht die Zusammenführung der heutigen dezentralen Rechenzentren und legt den Grundstein zur Digitalisierung der Armee. Die Strukturbereinigung erlaubt in Zukunft einen effizienten Betrieb und gewährleistet die komplette Funktionalität der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) über alle Lagen. Damit wird der sichere Datenaustausch im Sensor-, Nachrichten-, Führungs- und Wirkungsverbund der Armee ermöglicht und die Cybersicherheit verbessert.

Die bisherigen Führungssysteme von Florako werden durch das Führungssystem SkyView ersetzt. Als einsatzkritisches System für die Luftraumüberwachung und die Einsatzleitung stellt dieses System sehr hohe Anforderungen an die Echtzeit-Datenverarbeitung und die Sicherheit der Rechenzentren VBS.

Die eidgenössischen Räte bewilligten mit den Rüstungsprogrammen 2014, 2017 und 2021 Verpflichtungskredite für die Ausstattung der Rechenzentren VBS. Mit dem Verpflichtungskredit im Rüstungsprogramm 2021 (79 Mio. Fr.) war vorgesehen, unter anderem das neue Führungssystem SkyView in die Rechenzentren VBS zu überführen. Zu diesem Zeitpunkt ging die Armee von einem signifikant geringeren Bedarf an Basisinfrastruktur aus.

In der Zwischenzeit wurden die Anforderungen des einsatzkritischen Echtzeitsystems SkyView mit der Ausstattung der Rechenzentren VBS abgestimmt. Um den hohen Anforderungen an Redundanz und Verfügbarkeit gerecht zu werden, wird ein grosser Hardware-Einsatz notwendig. Zudem müssen hohe Datenübertragungsraten gewährleistet werden, die SkyView exklusiv für die sichere Kommunikation in Echtzeit nutzen kann. Aus diesen Gründen werden für die Integration von SkyView in die Rechenzentren VBS zusätzliche Mittel benötigt. Der Bundesrat beantragt daher zwecks Projektabgrenzung und separater Finanzierung zwei voneinander abhängige Zusatzkredite für den Ersatz der Führungssysteme von Florako einerseits und die Ausstattung der Rechenzentren VBS andererseits.Mit der beantragten Lösung wird die vom Führungssystem SkyView benötigte Rechenzentrumsinfrastruktur in der geforderten Ausprägung zur Verfügung gestellt. Dies umfasst die Installation eines Vielfachen der ursprünglich geplanten Hardware-Komponenten in den Rechenzentren VBS sowie an den Standorten der Luftraumüberwachung und der Einsatzleitung.

Zu diesem Zweck werden externe Dienstleistungen für die Ausstattung der Rechenzentren VBS benötigt. Dies ermöglicht es, das Führungssystem SkyView entsprechend den Anforderungen einzuführen.Beschaffungsumfang:

- Zusätzliche spezifische Hardware (47 Mio. Fr.)

- Dienstleistungsaufwände (22 Mio. Fr.)

Risikozuschlag (22 Mio. Fr.) und Teuerung (7 Mio. Fr.)

Die Beschaffung der benötigten Hardware und Dienstleistungen erfolgt auf dem ordentlichen Beschaffungsweg. Dies wird so geplant, dass die Verfügbarkeit der benötigten und beantragten Mittel zum frühestmöglichen Zeitpunkt gewährleistet werden kann.

Dieses Vorgehen ist eine Voraussetzung, um die Projektplanungen zu synchronisieren und die Verzögerung der Einführung von SkyView zu minimieren.Teil-Funktionalitäten von SkyView werden nicht wie vorgesehen durch die Rechenzentren VBS zur Verfügung gestellt, sondern durch das Projekt zum Ersatz der Führungssysteme Florako.

Ebenfalls geprüft wurde, das neue System SkyView als eigenständiges Gesamtsystem an ein Rechenzentrum ausserhalb von Bund und Armee anzubinden und in einer späteren Phase in die Rechenzentren VBS zu überführen.

Auf beide Lösungen wurde verzichtet, da sie die geplante Digitalisierung der Armee umgehen und eine spätere Migration in die Rechenzentren VBS weitere Mehrkosten verursachen würden.Für den Betrieb von SkyView in den Rechenzentren VBS und an den Standorten der Luftraumüberwachung und der Einsatzleitung sind zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen vorzusehen. Der Bedarf wird im Rahmen der erforderlichen Betriebskonzepte ausgewiesen.

Der beantragte Zusatzkredit hat keine Auswirkungen auf die Immobilien. Die Bauten für die Rechenzentren «Fundament» und «Campus» wurden mit den Immobilienprogrammen 2013 und 2016 bewilligt.

Bis 2040.

Ab 2027.

Ausserdienststellung von Waffensystemen

Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates (SiK-N) hiess am 28. März 2023 die Armeebotschaft 2023 gut. Sie beantragte zudem, den Bundesbeschluss über das Rüstungsprogramm mit der Ausserdienststellung von 25 Panzern Leopard 2 zu ergänzen. Damit soll die Grundlage geschaffen werden, welche einen Rückverkauf der in der Schweiz nicht mehr benötigten Fahrzeuge an den Hersteller in Deutschland ermöglicht. Der Bundesrat hat am 24. Mai 2023 beschlossen, diesen Antrag der SiK-N zu unterstützen.

Am 26. September 2023 hat das Parlament die Armeebotschaft bewilligt, inklusive der Ausserdienststellung von 25 Panzern Leopard 2.

Allgemein

Das Rüstungsprogramm 2023 führt voraussichtlich zu Aufträgen an Schweizer Unternehmen im Umfang von 413 Millionen Franken (57 Prozent der Verpflichtungskredite) und Kompensationsgeschäften im Umfang von 209 Millionen Franken (29 Prozent). Damit führen 86 Prozent der Verpflichtungskredite zu zusätzlichen Aufträgen an die Unternehmen in der Schweiz. Zudem wird das Immobilienprogramm VBS 2023 vorwiegend in der Schweiz beschäftigungswirksam. Insbesondere die sicherheitsrelevante Industrie- und Technologiebasis (STIB) sowie die Baubranche profitieren damit von Aufträgen im Umfang von 1,1 Milliarden Franken. Die Beschaffung von Armeematerial ist in diesen Berechnungen nicht berücksichtigt.

Die Beteiligungen führen in den genannten Bereichen zum Aufbau von Knowhow und zur Wertschöpfung. Zudem werden durch den nachfolgenden Betrieb und die Instandhaltung langfristig Arbeitsplätze erhalten und teilweise neu geschaffen.

Bei den Kompensationsgeschäften strebt das VBS eine regionale Verteilung an: 65 Prozent fallen in der deutschsprachigen, 30 Prozent in der französischsprachigen und 5 Prozent in der italienischsprachigen Schweiz an.Mit dem militärischen Angriff auf die Ukraine hat Russland die Grundlagen für eine regelbasierte Friedensordnung in Europa untergraben. Dieser Krieg ist ein einschneidendes Ereignis mit nachhaltigen Folgen für die Sicherheit in Europa und damit auch der Schweiz. Es ist davon auszugehen, dass sich das sicherheitspolitische Umfeld der Schweiz als Folge des Krieges auf lange Sicht verschlechtert und volatil bleibt.

Mit dem Krieg in der Ukraine hat sich die zunehmende Bedrohung durch das ganze Spektrum hybrider Konfliktführung bestätigt und konkretisiert – von Desinformation, Beeinflussung und Cyberangriffen über verdeckte Operationen bis hin zu einem bewaffneten Konflikt. Der Konflikt war seit 2014 dadurch geprägt, dass Russland hybride Mittel einsetzte, und mündete schliesslich in einen Angriff mit konventionellen militärischen Mitteln.

Europäische Streitkräfte richten sich wieder stärker auf die Abschreckung und Abwehr eines militärischen Angriffs aus, was sich auch auf ihre Rüstungsvorhaben auswirkt. Der Krieg hat zudem eine neue Dynamik für eine intensivierte sicherheits- und verteidigungspolitische Kooperation in Europa ausgelöst.

Eine Analyse des Bundesrats zu den sicherheitspolitischen Folgen des Kriegs für die Schweiz ergab, dass die sicherheitspolitischen Grundlagen, Ziele und Prioritäten der Schweiz auch mit Blick auf den Krieg richtig sind, der Handlungsbedarf ist aber noch dringlicher als zuvor. Dies trifft für viele Bereiche zu, auf strategischer Stufe betrifft dies insbesondere den Kernbereich der Sicherheitspolitik: die Verteidigung und die Abwehr eines bewaffneten Angriffs. Um die militärische Zusammenarbeitsfähigkeit zu verbessern und damit die Handlungsfreiheit der Schweiz zu erhöhen, soll zudem die internationale Kooperation intensiviert werden.Die bisherigen Erkenntnisse aus dem Krieg in der Ukraine zeigen: Die Weiterentwicklung und Modernisierung der Armee basiert auf soliden Grundlagen, die den bewaffneten Konflikt berücksichtigen – sie ist auch angesichts des Krieges auf Kurs. Die Erhöhung der finanziellen Mittel für die Armee ermöglicht erstens, Fähigkeitslücken gegenüber der bisherigen Planung rascher zu schliessen. Zweitens kann die Armee bestehende Fähigkeiten im gesamten Fähigkeitsspektrum erhalten und zur Abwehr eines bewaffneten Angriffs aufbauen, wobei sie die militärischen Erkenntnisse aus dem Krieg in der Ukraine laufend berücksichtigt. Drittens kann sie ihre Bereitschaft zur Abwehr eines bewaffneten Angriffs erhöhen – einschliesslich einer besseren Durchhaltefähigkeit durch ein Aufstocken der Munitions- und Lenkwaffenbestände für den Einsatz.

Die Grundlagenberichte Luftverteidigung der Zukunft (2017), Zukunft der Bodentruppen (2019) und Gesamtkonzeption Cyber (2022) zeigen auf, in welche Richtung die militärischen Fähigkeiten in den 2020er- und 2030er-Jahren weiterentwickelt werden sollen: Um den Luftraum zu schützen, braucht es sowohl neue Kampfflugzeuge als auch Mittel für die bodengestützte Luftverteidigung. Die Bodentruppen werden stärker auf ein hybrides Konfliktbild ausgerichtet, indem sie mit mobileren und vielseitig einsetzbaren Systemen ausgerüstet werden. Mit der Umgestaltung der Führungsunterstützungsbasis in ein Kommando Cyber wird der Eigenschutz der Armee zudem vor Angriffen aus dem Cyber- und dem elektromagnetischen Raum verstärkt werden.

Die finanziellen Mittel der Armee wurden in den letzten Jahren vor allem dazu eingesetzt, auf die wahrscheinlichen Einsätze vorbereitet zu sein und weitere Ausrüstungslücken zu vermeiden. Darüber hinaus hat die Armee einzelne Fähigkeitsbereiche verbessert – namentlich die Panzerabwehr im Nah- und Nächstbereich, die indirekte Feuerunterstützung auf kurze Distanz und die taktische Nachrichtenbeschaffung. Es konnten jedoch nicht alle Erneuerungen in einem Umfang realisiert werden, wie er für die Abwehr eines bewaffneten Angriffs erforderlich wäre. Fähigkeitslücken bestehen vor allem bei der bodengestützten Luftverteidigung und bei der Durchhaltefähigkeit, wozu ausreichend Vorräte an Munition, Material und Betriebsstoffen gehören. Mit der vorliegenden Armeebotschaft werden Verpflichtungskredite beantragt, um diese Fähigkeiten zu verbessern.

Die weitere Entwicklung der Armee erfolgt kontinuierlich und orientiert sich an Fähigkeiten, welche die Armee als Gesamtsystem erhalten, aufbauen, weiterentwickeln oder ‒ falls nicht mehr erforderlich ‒ abbauen soll. Höchste Priorität haben in den nächsten Jahren die Erneuerung der Mittel zum Schutz des Luftraums und die Verbesserung der Cyberabwehr. Grössere Investitionen in die Bodentruppen sind ab Ende der 2020er-Jahre geplant.Luftraum

Um ihre Sicherheit und Souveränität zu wahren, muss die Schweiz die Bevölkerung vor Bedrohungen aus der Luft schützen. Sie muss ihren Luftraum überwachen, schützen und im Falle eines Angriffs verteidigen. Die heutigen Mittel der Luftverteidigung werden um 2030 ihr Nutzungsende erreichen. Die Stimmbevölkerung hat am 27. September 2020 dem Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge zugestimmt. Die zu beschaffenden 36 Flugzeuge des Typs F-35A werden einen wirksamen Schutz des Luftraums ermöglichen, zusammen mit den fünf Feuereinheiten des Systems Patriot. Gerade der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, dass Mittel der bodengestützten Luftverteidigung dazu beitragen, einen Angreifer in seiner Handlungsfreiheit einzuschränken.

Die Beschaffung von Systemen kurzer und mittlerer Reichweite soll daher eine weitere Verbesserung in diesem Bereich bringen. Dort werden neben tieffliegenden Kampfflugzeugen und Kampfhelikoptern auch Marschflugkörper, Lenkwaffen und Drohnen eingesetzt. Die bisherigen Fliegerabwehrsysteme der Schweizer Armee genügen den aktuellen Bedrohungen nicht mehr und werden in den nächsten Jahren ihr Nutzungsende erreichen.

Eine wichtige Voraussetzung für den Schutz des Luftraums ist weiter ein umfassendes Luftlagebild. In umkämpften Lufträumen und auf grössere Distanzen müssen die dazu erforderlichen Radardaten von Kampfflugzeugen geliefert werden. Seit 2003 besteht diese Fähigkeitslücke bei der Luftaufklärung, die durch die Einführung des F-35A wieder geschlossen wird. Das neue Kampfflugzeug kann dank seiner Sensoren bei jeder Witterung und zu jeder Tageszeit Informationen beschaffen und detaillierte Bilder liefern.

Aktivradare, wie sie heute für das Luftlagebild verwendet werden, sind im Konfliktfall stark exponiert und verwundbar. Die Armee braucht daher künftig auch Fähigkeiten zur passiven Ortung (Passivradar). Dabei werden keine elektromagnetischen Wellen ausgesendet – vielmehr nutzt die Armee Emissionen von Rundfunk-, Mobilfunk- oder ähnlichen Sendern, um das Luftlagebild zu verdichten.

Neben Massnahmen zur Verdichtung des Luftlagebildes, etwa der Erneuerung des teilmobilen Fliegerradars, sind auch eine Ersatzbeschaffung für die Transporthelikopter der Typen Super Puma und Cougar sowie Werterhaltungsmassnahmen des Transport- und Schulungshelikopters EC-635 geplant.Bodentruppen

Die Bodentruppen werden in den kommenden Jahren stärker auf ein hybrides Konfliktbild ausgerichtet, wobei die Abwehr eines bewaffneten Angriffs ihre Kernkompetenz bleiben soll. Dies erfordert den Einsatz robuster Mittel, die mobil, geschützt und durchsetzungsfähig sind. Damit sollen die Truppen insbesondere in überbautem Gelände präzise und verhältnismässige Aktionen durchführen können. Dass zahlreiche Hauptsysteme der Bodentruppen bis zum Ende dieses Jahrzehnts ihr Nutzungsende erreichen werden, ist auch eine Chance: Künftig können die Fähigkeiten so gezielter auf die sicherheitspolitischen und militärischen Bedürfnisse ausgerichtet und technische Weiterentwicklungen genutzt werden.

Wesentlich bleibt die Fähigkeit, gegnerische Ziele mit indirektem Feuer über unterschiedliche Distanzen zu bekämpfen. Zu diesem Zweck hat das Parlament mit den Rüstungsprogrammen 2016 und 2022 die Beschaffung des 12-cm-Mörsers 16 in zwei Tranchen bewilligt. Des Weiteren soll die Panzerhaubitze M-109 durch ein neues radgestütztes Artilleriesystem ersetzt werden, das präzises Unterstützungsfeuer auf bis zu 50 Kilometer ermöglicht. Durch die Beschaffung einer weitreichenden Boden-Boden-Lenkwaffe soll die Armee zudem die Fähigkeit wiedererlangen, bewegliche gepanzerte Ziele auf eine Distanz bis zu 4000 Metern zu bekämpfen.

Die Armee prüft auch Möglichkeiten, um ihr Einsatzspektrum zu erweitern – beispielsweise mit bewaffneten Drohnen, ferngesteuerter Präzisionsmunition (engl. loitering munition) oder Raketenartillerie. Damit werden Schlüsselziele bekämpft, Sensoren ausgeschaltet oder herannahende Verbände aufgehalten.

Um die bodengestützte Mobilität zu verbessern, müssen in den kommenden Jahren vor allem die Schützenpanzer der Modellfamilie M-113 durch radgestützte Führungsfahrzeuge ersetzt werden. Beim Kampfpanzer Leopard wiederum sind Werterhaltungsmassnahmen geplant, um die Einsatzbereitschaft und Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Als Erstes sollen aber bestehende Lücken bei der Ausrüstung der Truppe geschlossen werden. So wird mit der vorliegenden Armeebotschaft ein Kredit für weitere Radschützenpanzer beantragt, um die sechs Panzersappeur-Kompanien vollständig ausrüsten zu können. Mit diesen Fahrzeugen können die Truppen unter anderem Hindernisse im Gelände sowie Kampfmittel und Minen beseitigen.Cyber

Der Cyber- und elektromagnetische Raum verbindet die Wirkungsräume Boden, Luft und Weltraum. Hier werden Daten und Informationen zwischen Sensoren, Führungseinrichtungen und Wirkmitteln ausgetauscht, was die Planung und Durchführung militärischer Einsätze erst möglich macht.

Um Cyberangriffe zu erkennen und abzuwehren, braucht es moderne Systeme für die Sprachkommunikation und die Datenübermittlung sowie genügend Personal. Mit der Alimentierung eines Cyberbataillons und der Schaffung eines Cyberkommandos ist die Armee auf Kurs. Sie plant ausserdem zusätzliche Kompetenzen im Bereich der elektronischen Kriegführung. Um neue Aufgaben wie die Kabelaufklärung wahrzunehmen und immer grössere Datenmengen zu bewältigen, sind die Kapazitäten der Rechenzentren und Auswertungssysteme zu erhöhen.

Ein weiterer Fähigkeitsaufbau ist gegen Ende der 2020er-Jahre im Zusammenhang mit der militärischen Nutzung des Weltraums vorgesehen. Hier strebt die Armee Verbesserungen an in den Bereichen Erdbeobachtung, Geolokalisierung, Präzisionsnavigation und Telekommunikation. Das Ziel ist, von kommerziellen Anbietern und einzelnen Kooperationspartnern weniger abhängig zu sein.Führung und Vernetzung

Militärische Aktionen in der Luft, am Boden sowie im Cyber- und elektromagnetischen Raum müssen eng aufeinander abgestimmt sein. Unerlässlich ist dafür ein durchgängiger Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Wirkungsräumen, Funktionsbereichen sowie militärischen und zivilen Partnern. Diese Vernetzung soll zuverlässiger, schneller und störungsresistenter werden, was Investitionen in die Informations- und Führungssysteme, das Führungsnetz Schweiz und die Rechenzentren erforderlich macht.

Durchhaltefähigkeit

Die Durchhaltefähigkeit von militärischen Verbänden hängt zu grossen Teilen von einer widerstandsfähigen Logistik und einer ausreichenden Bevorratung ab. Dies hat der Krieg in der Ukraine verdeutlicht. Die Logistik der Schweizer Armee ist heute auf ihre wahrscheinlichen Einsätze ausgelegt: auf die Unterstützung ziviler Behörden und die Wahrung der Lufthoheit. Müsste die Armee einen militärischen Angriff abwehren, wäre ihre personelle Durchhaltefähigkeit beschränkt und die Logistikeinrichtungen wären nicht ausreichend geschützt. Demzufolge muss sie unter anderem in dezentralisierte und geschützte Logistikmittel investieren.

Die Armee will mit dem Rüstungsprogramm 2023 in die Beschaffung von moderner Munition, von Ersatzteilen und zusätzlichem Einsatzmaterial investieren. Nur so kann sie eine militärisch zweckmässige und betriebswirtschaftlich sinnvolle Bevorratung erreichen.

Inhaltsverzeichnis

- Erneuerung der Fahrzeuge für die Panzersappeur-Formationen, 2. Tranche

- Munition zur Verbesserung der Durchhaltefähigkeit

- Lenkwaffen zur Fähigkeitserweiterung der bodengestützten Luftverteidigung grösserer Reichweite

- Ersatz der Führungssysteme von Florako (Zusatzkredit)

- Ausstattung der Rechenzentren VBS (Zusatzkredit)

- Ausserdienststellung von Waffensystemen

- Allgemein